2025.07.05

北杜市で花谷さんの登山道整備ワークショップに参加してきました 北杜市で花谷さんの登山道整備ワークショップに参加してきました

先日、登山家で北杜市周辺で複数の山小屋も経営する花谷泰広さんと、まちづくりの専門家・木下斉さんが主催する「山道整備体験と日本の山岳文化を学ぶ」2日間のプログラムに家族で参加してきました。LDL(木下さんが所長を務める、地域を本気で変える人たちが集まる研究所「Locally Driven Labs」)のメンバーとプレミアムリスナー限定の特別企画でした。

(お二人とも、以前東京裏山ベース・秋川渓谷エリアに遊びに来てくれて、ツアーでご案内したことがあります。)

今回、初日のワークショップでは、まず現場まで登山道を実際に登りながら花谷さんから、この道がどのように地元の山仕事の生活の現場そのものであったかをお聞きしました。

炭焼き窯の跡なども見ながら想像を膨らませ、ある程度登ったところの木陰で昼食。

入会地のお話も伺いました。

歩きながら、これまで整備した箇所のビフォー・アフターを写真で確認。

水の流れで削られて傷んでいた箇所がしっかり歩きやすく、そして水の流れが緩やかになって周辺に植生が復活していました。

そして午後、いい感じの木漏れ日と爽やかな山の空気を吸いながら作業開始。

雨水の浸食で溝状に削られ、人の踏圧で必要以上に広がりつつある登山道の一部に倒木を使って2段ほどの階段をつくったのですが、地元の家具職人でもある登山道整備の技術指導者さんが場をリードして、参加者と「セッション」しながら進めていくスタイルがすごく良くて、一方的に指示したり教えたりではなく、参加者全員で知恵と力を合わせて進むような誘導と力加減が絶妙でした。

一緒に参加していた子どもたちもすごく楽しんでいました。

翌日のレクチャーでも触れられましたが、花谷さんは登山道について「里山文化」「山岳信仰」そして「アルピニズム」(戦後昭和30年代〜)という三つの側面から立体的に見ていて、これは私の感覚ともすごく合致しています。

現場でも翌日のレクチャーでも、講師陣の多面的な物事の捉え方が一貫していてすごく良かった。

ツアーとしてもとても完成度の高いものだったと思います。

今回集まったメンバーは、普段から登山やアウトドアに親しんでいる人はむしろ少なく、木下さんを含めインドア派といえる「普通の人」が多かったのですが、それでも自ら手を動かして山道を直すという(普段は想像もしない)体験に夢中になり、山の歴史や現状、課題について知る中で、口々に「面白い!」という声が上がっていました。

公共の登山道を自分たちで直すという行為自体が、普段から「登山」を趣味にする人以外にとっても「楽しく」かつ「社会的意義のある」体験として価値を持つということを実感しました。

公共性が高く社会貢献につながる達成感、自然と向き合う深い学び、身体を使う体験としての面白さ——この体験は、きちんと場を整えてコンテンツ化し提供すれば、しっかりと事業として続けていける対価を生むことができるものだと改めて思いました。

言い換えれば、登山道整備の活動それ自体を持続可能な(そして地域の維持という観点からもwin-winの)エコツーリズムのコンテンツへと昇華させていける可能性が十分にあるということです。

私は山里の集落同士を結ぶような古道や生活道が大好きで、その歴史的な物語性や佇まいも含め、山の中にひっそりと息づく道にはたまらない魅力があると感じてきました。

私自身、14年ほど前に檜原村に移住して以来、地元の方々に混ざって山中の生活道の補修を手伝ったり、林業家の下で作業道づくりの補佐をしたり、実際に檜原村内での古道整備や森の中に新たな散策路を手作業で開くトレイルビルドのワークショップを主催したりと、地域の登山道・古道・山道の補修や道作りには何度も積極的に関わってきた経緯があります。

そして東京都とも連携した2年間の登山道整備の活動(秩父多摩甲斐トレイルアソシエーションの立ち上げメンバーとして)、近自然工法との出会いと花谷さんとの出会い、そしてまちづくり・地域づくりの文脈を加えて今回の木下さんと花谷さんのワークショップ参加、、、ここまでの流れに何か運命的なものを感じています(大袈裟?)

いま観光分野ではリジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)、つまり旅行者が楽しみながら旅先の自然環境や地域社会・文化に良い変化をもたらす旅行の考え方が注目されています。

従来のサステナブル・ツーリズム(持続可能な観光)が「現状を維持し悪影響を与えない」ことを考えるのに対し、リジェネラティブ・ツーリズムは旅行者が目的地の自然や文化に積極的に関わり、来たときよりも良い状態にして帰ることを目指す点が特徴です。

まさに、今回のような登山道整備に参加するツアーはその好例でしょう。

そして、たとえば檜原村では、人が住まなくなった山岳集落の周辺にかつて存在した生活道——炭焼きの炭を背負い、麓と行き来したような道——が、集落から人がいなくなるにつれて消えつつあります。

道というのは、そこで営まれた生活文化の痕跡であり、歴史の結晶です。

「登山」道というアウトドア文脈に留まらず、そうした古い山の道を直し守り残すこと自体にも大きな社会的価値があるはずです。

それを檜原村が力を入れているエコツーリズムの形に乗せ、事業として持続可能なモデルを作っていけたら・・・と想像が膨らみます。

花谷さんが講義の中で、「あちこちで登山道整備をやりたいと思っている人や既にやっている団体の人もよく話を聞きにくるけど、来て見て僕の話を聞くと、簡単にはできないということがわかる(笑)」と言ってたこと、それに対して、木下さんが、「諦めんの早えな(笑)」と返していたこと、どちらも印象的でした。

私たちも、実際に登山道や古道の整備をやってきてその大変さも可能性も両方感じています。確かに現場の整備に進む前にやらなければいけないこと・整えるべきことが膨大にあり、大変なことは事実。

そして、子どもや「普通の人」を含め、多くの人が喜びを感じる登山道整備という活動の魅力、そしてその社会的意義の大きさもまた事実であり、ワクワクさせられる所以です。

なお、「こうした(北杜市で取り組んでいるような)登山道補修ツーリズムの形が可能なのは都市から比較的アクセスの良い地域だけ」だとも花谷さんはおっしゃっていました。その点で言えば、秋川流域はその条件もバッチリ満たしています(なんといっても東京都内!)。

東京・秋川渓谷〜檜原村エリアで「山道を直し、守るツーリズム」に取り組めたら・・・しっかり準備にかける時間は必要ですが、可能性は大きいと感じています。登山道整備という活動自体をひとつのアクティビティと考えると、公共性が高く社会貢献につながる達成感、自然と向き合う深い学び、身体を使うエンターテインメントとしての面白さを兼ね備えた稀有なコンテンツになり得ます。

東京都の村や里山で、「山の中の道を直す」ということがひとつの確立されたエコツーリズムとして立ち上がるとしたら・・・ワクワクしますね!

最後に、木下さんが当日収録してた2日目の講義の音声リンク(Voicy)を貼っておきます。

興味のある方はぜひ聞いてみてください!

https://voicy.jp/channel/2028/6845575

登山家・花谷泰広さん

公式HP https://www.hanatani.net/

北杜山守隊 https://hokuto-yamamoritai.org/

ファースト・アッセント https://first-ascent.co.jp/

まちづくり専門家・木下斉さん

https://note.com/shoutengai/n/n478c0ebea96a

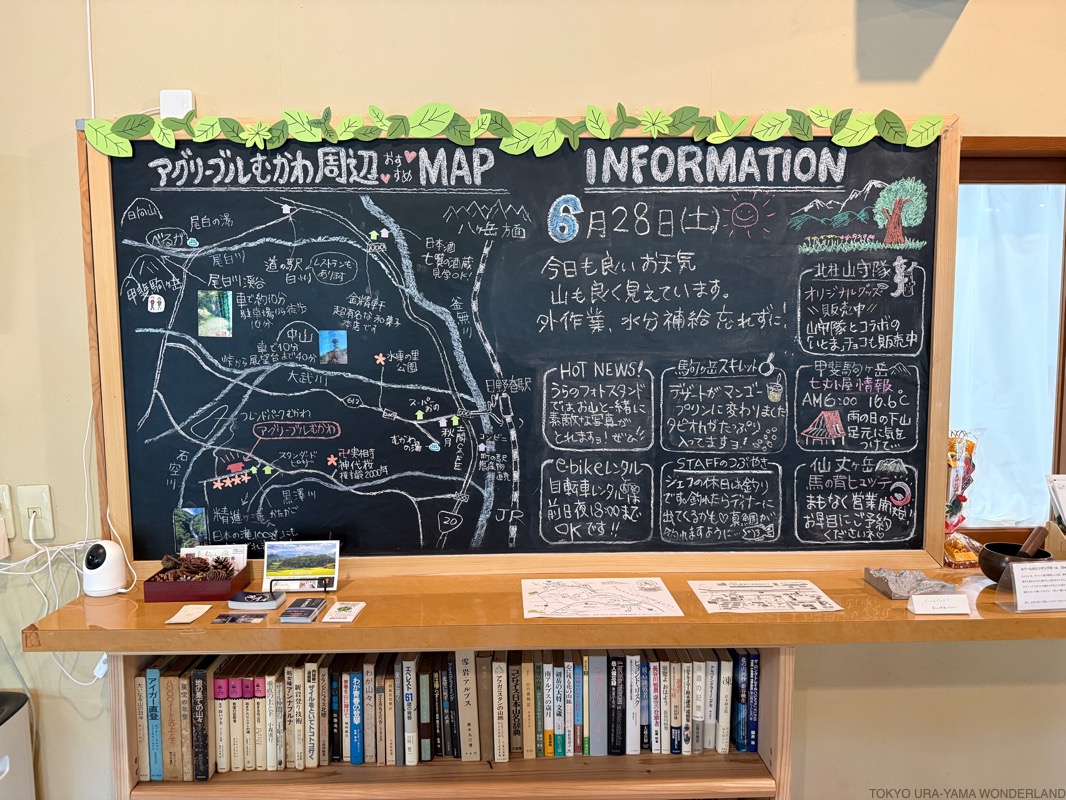

宿泊した「アグリーブルむかわ」食事もお酒も美味しかった!